|

|

|

|

Как известно, советская власть долгое время обходилась без воинских званий вообще – это считалось пережитком царской России. Однако постепенно стало ясно, что в условиях подготовки к неизбежной большой войне (а она активно шла с конца 1920-х годов), система выглядит неэффективно. Если красные кавалеристы в Гражданскую вполне могли бить царских генералов и без званий, то в условиях столкновения с современными регулярными армиями Европы, Германии или Англии – тогда ещё не было понятно, такая «вольница» несла большие риски. Нужно было возвращаться к традициям построения регулярных вооруженных сил, укреплять офицерские кадры. Всё это совпало с перевооружением войск, созданием фактически заново ВМФ со своей системой командования, в общем, бурного развития.

Понятно, что маршалы – «товар» штучный, поэтому многие из них были и активными советскими политиками, с собственными взглядами на развитие страны, а также участниками борьбы за власть в 1930-е – 1950-е годы. Рассмотрим их в этом качестве.

Первая пятерка – трое в минусе, двое в плюсе

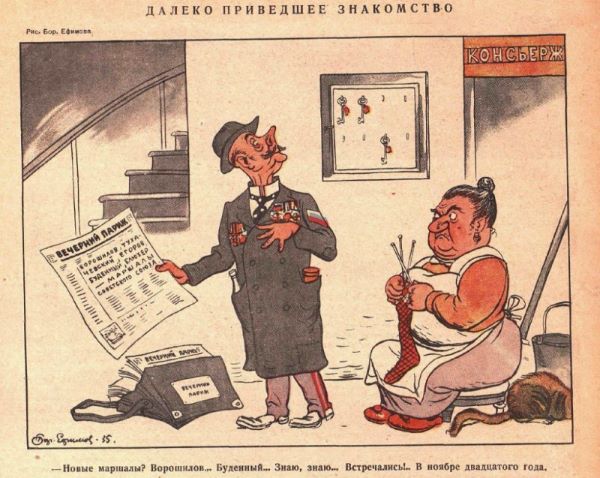

22 сентября 1935 года постановлением ЦИК и СНК были введены персональные воинские звания – от лейтенанта до командарма первого ранга в сухопутных войсках, и от лейтенанта до флагмана 1-го ранга на флоте. Венчало армейскую иерархию звание маршала. Его получили сразу пять военачальников – нарком обороны Климент Ворошилов, а также Семен Будённый, Михаил Тухачевский, Александр Егоров и Василий Блюхер. Нетрудно понятно, что учитывались прежде всего заслуги в Гражданскую войну. Причем главной опорой Иосифа Сталина были именно кавалеристы, связанные с Первой конной армией – Будённый и Ворошилов.

Когда вскоре начались репрессии, армии они миновать не могли. Первым пострадал «бонапарт» Тухачевский. О том, был или нет его заговор с «правыми» написаны сотни книг и единого мнения у историков не сложилось. Очевидно, что человек он был крайне властолюбивый и авторитарный, имел свою группу сторонников в армейской среде и связи в политической верхушке. Что уже само по себе было на тот момент смертельно опасно. На судебных процессах обвиняемые вину признали и рассказали о заговоре в подробностях. Впрочем те, кто тогда шёл на принцип, составляли единицы.

К примеру, арестованный по ложному доносу в 1937-ом и обвиненный в сотрудничестве с японской и польской разведкой комдив Константин Рокоссовский. За три года содержания в тюрьме Ленинградского НКВД ему выбивали зубы, били молотком по пальцам ног и ломали ребра, однако он не сломался сам и не дал показаний ни на кого. Был в итоге выпущен и восстановлен в звании.

Следующим «сминусованным» маршалом стал бывший царский офицер Александр Егоров. Причем товарищ Сталин в данном случае решил обосновать это лично.

«Возьмём хотя бы такой факт, как присвоение звания Маршалов Советского Союза. Известно, что у нас пять Маршалов Советского Союза. - Рассуждал он на встрече с армейским командованием 22 января 1938-ого года. - Из них меньше всего заслуживал этого звания Егоров, я не говорю уже о Тухачевском, который, безусловно, этого звания не заслуживал и которого мы расстреляли, несмотря на его маршальское звание. Законно заслужили звание Маршала Советского Союза Ворошилов, Будённый и Блюхер. Почему законно? Потому что, когда мы рассматривали вопрос о присвоении звания маршалов, мы исходили из следующего: мы исходили из того, что они были выдвинуты процессом гражданской войны из народа. Вот Ворошилов - невоенный человек в прошлом, вышел из народа, прошёл все этапы гражданской войны, воевал неплохо, стал популярным в стране, в народе, и ему по праву было присвоено звание маршала.

...Мой совет вам - не растрачивайте добытого авторитета перед народом, иначе он вас сметет и на ваше место выдвинет своих новых маршалов, своих новых командиров. - Закончил Сталин. - Они будут, может быть, менее способными, чем вы, на первое время, но они будут связаны с народом и смогут принести гораздо больше пользы, нежели вы с вашими талантами».

Егорова расстреляли по обвинению в шпионаже и участии в заговоре. Вскоре арестовали и «законно заслужившего звание» Блюхера, тут к обвинению в заговоре прибавилось для разнообразия «пьянство на рабочем месте» и «моральное разложение». Он скончался во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке в ноябре 1938-ого.

Сталин зачищал армейскую верхушку, как и «старых большевиков» в партии. Однако его слова о выдвижении новых маршалов, новых командиров стали реальностью. Репрессии конца 30-х годов вынесли наверх на смазанных кровью карьерных лифтах совершенно новых людей, привели к созданию иного типа армии, к тому же напрочь отбили охоту у людей в погонах играть в политику (по крайней мере до 1953 года). И эта армия выиграла великую войну.

«Конники» в партийных маневрах

После смерти Сталина коллективное руководство решает, что именно Ворошилов как человек, пользующийся большим авторитетом и нейтральный по отношению к разным группировкам в окружении вождя, должен занять пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Формально это высшая должность в государстве, приравненная к президентской. Впрочем скорее это относилось к представительским функциям, например, визитам за рубеж и приемам иностранных делегаций. А реальной властью обладал Президиум ЦК и Первый секретарь партии.

Нужно сказать, что Ворошилов наряду с Вячеславом Молотовым являлся лицом Советского Союза на международной арене, был весьма популярным. Хорошие личные отношения связывали его ещё в 20 – 30 годы с президентом Турецкой республики Кемалем Ататюрком. Автор видел в мавзолее в Анкаре подаренный Ворошиловым клинок и фото с подписью «дорогому Мустафе Кемалю». А уже в 1950-е особые знаки внимание оказывали китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном.

А вот с Никитой Хрущевым отношения у Климента Ефремовича не заладились. Как и прочих членов Президиума, его раздражала хрущевская самодеятельность, попытки влезать во все дела, да и хамское личное поведение. Никита Сергеевич платил ему взаимностью: он считал Ворошилова ретроградом, который давно отжил свой век и которому пора на пенсию.

Поэтому когда в июле 1957-ого произошло выступление старой сталинской гвардии – «антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича» против Хрущева, Ворошилов её решительно поддержал. Хотя какая она антипартийная? В Президиуме ЦК Хрущева сместили большинством голосов (7 против 4), причем за были «президент» Ворошилов и «премьер» Николай Булганин. То есть решение было легитимным. Однако заседание президиума было прервано прибывшей делегацией членов ЦК – сторонников Хрущева. Это и возмутило привыкшего к определенному порядку Ворошилова больше всего. Впрочем, поняв, куда ветер дует, на пленуме ЦК он быстро начал делать вид, что не при делах:

«Я не мог себе представить, чтобы можно было теперь, в наших условиях, какую-то сколотить группу и на что-то рассчитывать».

Всё это дало основания Молотову заметить впоследствии, что «при Хрущеве Ворошилов себя плохо проявил».

В итоге Климент Ефремович остался на президентском посту до 1960 года, когда – формально по собственному желанию – вынужден был уйти. Затем был подвергнут критике на XXII съезде, где Хрущев зачем-то решил добить участников «антипартийной группы», и исключён из ЦК КПСС. Впрочем, пришедший к власти Леонид Брежнев восстановил его в должности.

Семён Михайлович Будённый 1953 год встретил на скромной должности заместителя министра СССР по коневодству.

Сын маршала Сергей утверждал: «Ворошилов полез в политику – пятнадцать лет был наркомом обороны, членом Политбюро. Отец этим не занимался - будучи умным человеком, никогда не лез в политику, туда, где многие головы сложили».

Однако это не совсем так. Будённый был кандидатом в члены ЦК ВКП(б) и членом Президиума Верховного совета СССР, то есть всё же действующим политиком, хоть и не на первых ролях. Никиту Хрущева он тоже не взлюбил, и в 1954 году на одном из застолий заявил, что коллективному руководству доверяет, а персонально никому нет. На него накатали донос (который, по свидетельству дочери Нины, подписали маршалы Семён Тимошенко и Иван Конев), после чего Будённого уволили из рядов Вооруженных сил и понизили в партии. Семен Михайлович очень переживал, болел, написал покаянное письмо, после чего был прощён. Урок он усвоил и в 1957 году с трибуны пленума помогал Никите Сергеевичу громить «антипартийную группу» (по факту со старым товарищем-конником Ворошиловым в составе):

«Если мы говорим только об этих персонах, то это преступники партии, и я их иначе не могу назвать. Тут ошибки нет, что они заблудились. Это ясно. Я получаю много писем, в которых спрашивают меня, зачем компрометируют тов. Хрущева и кто? Так что надо это учесть в нашем решении, но они не одни, а ещё есть на месте какая-то сеть. (Шум в зале.) Я хочу, чтобы мы об этом знали, что их нужно выгнать, и тогда работа будет лучше, а воздух будет чище. (Аплодисменты.)».

Будучи армейским патриархом и всенародно любимой, легендарной фигурой Будённый получал почести и при Хрущеве, и при Брежневе – был трижды удостоен звания Героя Советского Союза. Скончался в 1973-ем в возрасте 92 лет.

Путь в «бонапарты» и обратно

Следующая тройка военачальников получила маршальские погоны в 1940-ом году – это Семён Тимошенко, Григорий Кулик и Борис Шапошников. Шапошников скончался от туберкулеза весной 1945-ого, Кулика расстреляли в 1948-ом. А вот Тимошенко прожил долгую жизнь, но с политикой никак связан не был.

В ходе Великой Отечественной стали маршалами ещё 9 человек – Георгий Жуков, Александр Василевский, Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Федор Толбухин и Кирилл Мерецков, а также сам Иосиф Сталин. Из этих людей наиболее заметными политиками были Жуков с Коневым.

Друзья Георгий Жуков - полководец Победы №1 (хотя многие считают, что титул должен принадлежать Рокоссовскому) - и Иван Конев составили в 1950-е годы политический дуэт. В 1955 году Георгий Константинович становится министром обороны СССР и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, а Конев его заместителем и главнокомандующим Сухопутными войсками.

И вновь вернемся к июню 1957 года, когда на Президиуме ЦК КПСС обсуждалось смещение Хрущева. Интересный эпизод приводит секретарь ЦК Дмитрий Шепилов:

«Жуков толкает меня локтем и показывает свою записку Булганину. Дословно она была такая: «Николай Александрович, предлагаю на этом обсуждение вопроса закончить. Объявить Хрущеву за нарушение принципа коллективного руководства строгий выговор и пока всё оставить по-старому, а дальше посмотрим».

...Когда дело закончилось и я был выведен из состава ЦК и всё прочее, как раз вижу Жукова. Говорю: «Георгий Константинович, следующим будешь ты». Дело в том (...), что Булганин эту записку показал Хрущеву, и тот простить такого не мог».

Похоже, маршал колебался, пытаясь понять, чья возьмет. Но в итоге принял сторону Хрущева и вместе с Коневым обеспечил разгром «антипартийной группы». Конев был во главе пришедших на заседание Президиума лояльных Хрущеву членов ЦК. А Жуков задействовал самолеты министерства обороны для подвоза в Москву партийных бонз из разных регионов страны. Затем фактически солировал на самом пленуме, выступая в роли своего рода прокурора, государственного обвинителя в отношении бывших руководителей советского государства.

По итогу связка Хрущев – Жуков – Конев одержала убедительную победу. Но записка не была забыта. А вскоре появились и новые тревожные для Первого секретаря обстоятельства. Во-первых, предложение Жукова поставить во главе КГБ и МВД армейских генералов. И особенно попытка тайно создать школу диверсантов в Тамбове, о которой доложили Хрущеву.

Когда осенью 1957-ого маршал отправился с визитом в Югославию и Албанию, наступила развязка его политической карьеры. Жуков был снят с поста министра обороны с целым букетом обвинений, в том числе в попытке вывести армию и ВМФ из-под партийного контроля. А с разоблачительной статьей «Сила Советской Армии и Флота - в руководстве партии, в неразрывной связи с народом» выступил его друг Конев. Вскоре маршал победы №1 был уволен из Вооруженных сил, а на XXII съезде и его самого причислили к «антипартийной группе».

Через несколько лет Конев пытался с Жуковым примириться, передал ему письмо, однако тот резко ответил: «Предательства не прощаю! Прощения проси у Бога! Грехи отмаливай в церкви!»

Непришедшиеся к хрущёвскому двору

Отдельно нужно сказать про двух маршалов, которые политиками как таковыми не были, однако из принципа отказались участвовать в «десталинизации».

Во-первых, это настрадавшийся от пыток в НКВД в конце 1930-х Рокоссовский. В 1949 году Сталин направляет его в Польшу, где он назначается министром обороны и становится маршалом сразу двух стран. Сделано это по просьбе тогдашнего главы Польской Объединенной рабочей партии Болеслава Берута. С ним у Константина Константиновича были прекрасные отношения. Но Берут умер, а в 1956 году Хрущев зачитал свой знаменитый доклад о разоблачении культа личности. Это вызвало волнения в Польше. Рокоссовский и ориентировавшаяся на него группа консерваторов ратовали за ввод советских войск в Варшаву. Однако главой ПОРП избрали лидера либерального крыла в партии Владислава Гомулку, который сумел договориться с Хрущевым, в том числе об отзыве неудобного министра обороны в Москву.

Рокоссовский стал замминистра обороны СССР, но на просьбу Хрущева написать статью в духе решений XX съезда отказал: «Сталин для меня святой». За что поплатился должностью.

Александр Михайлович Василевский в марте 1953 года был военным министром, затем заместителем министра обороны, а весной 1956-ого снят с поста по инициативе Хрущева. Поскольку отказался по его требованию заявить, что Сталин руководил боевыми действиями по глобусу.

Этого оказалось мало. Василевскому немало досталось на октябрьском пленуме 1957-ого года, ведь он был в дружеских и родственных отношениях с Жуковым.

«Нельзя приписывать себе только те сражения, которые были выиграны нашей армией, – говорил Хрущев о роли Жукова в Сталинградской битве. – Получается так: где победа – там я и мой сват Василевский, а где поражение – там были другие генералы и маршалы».

Добил командовавший Сталинградским фронтом маршал Андрей Еременко: «Сталинград – это лучшее творение нашей партии, а Жуков и Василевский присвоили себе эту победу». Присутствовавшего на заседании Василевского увезли с инфарктом.

****

Итак, можем констатировать, что успешных политиков из прославленных маршалов 1930 – 50-х годов не вышло – корона советской империи прочно осталась за партией, а не за армией. Никита Хрущёв переиграл всех: сразу вывел из игры «сталинистов» Рокоссовского и Василевского, постепенно – осторожных оппонентов, вроде Ворошилова, ну и изничтожил наиболее амбициозного Жукова, предварительно использовав его в борьбе с конкурентами. Когда же самого Хрущева отстранили от власти, то поставленный им министр обороны, маршал Родион Малиновский немедленно присягнул новому руководству во главе с Леонидом Брежневым. А тот и сам через некоторое время стал маршалом, но это уже совсем другая история.

Андрей Дмитриев

Источник - WarGonzo